期刊信息

-

月刊(每月20日出版)

1950年创刊

主管:中国科学院

主办:中国科学院动物研究所

中国昆虫学会

国内邮发代号:2-153

国外发行代号:Q61

ISSN 0454-6296

CN 11-1832/Q

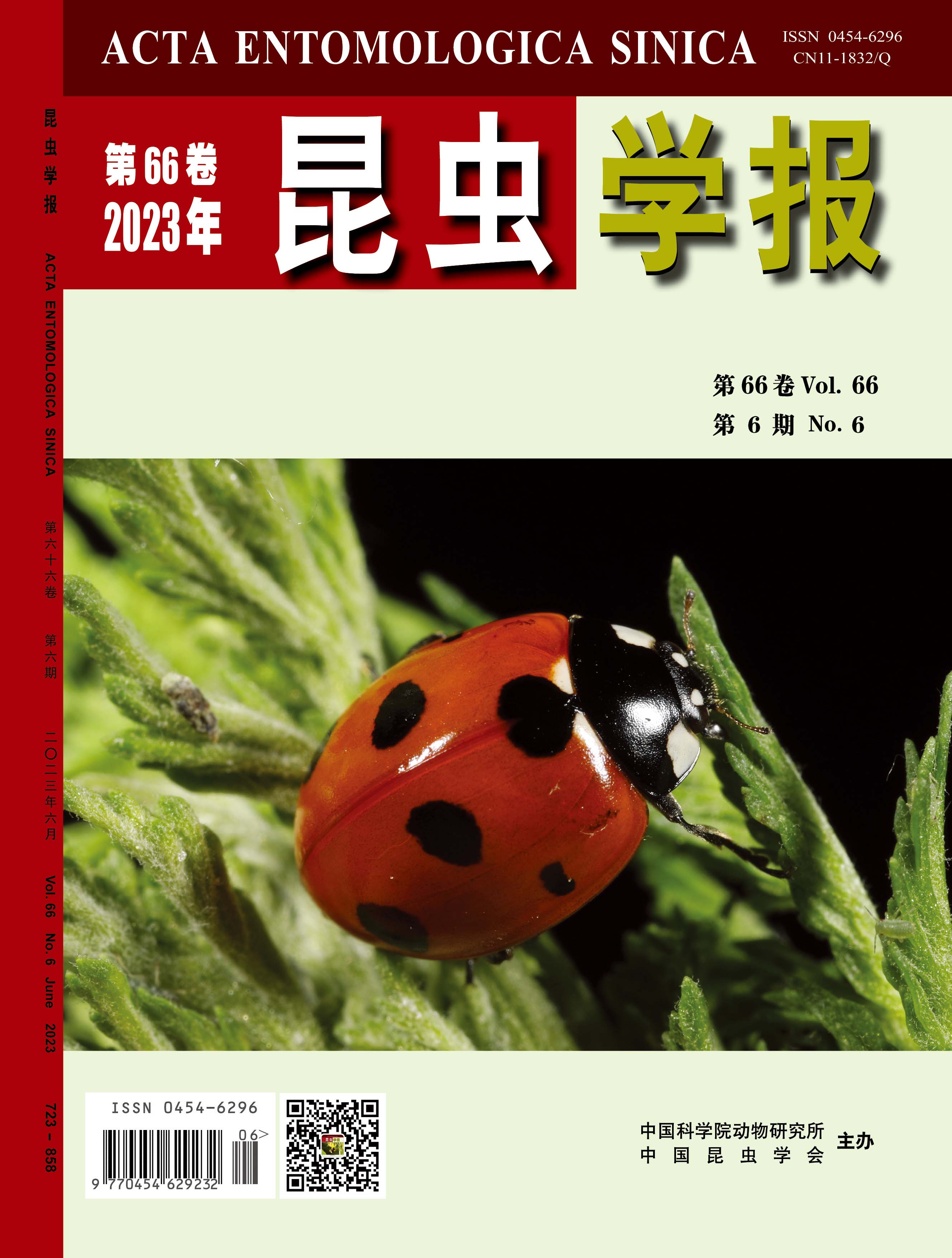

照片显示七星瓢虫Coccinella septempunctata成虫(鞘翅目:瓢虫科)。本期报道了7种新烟碱类杀虫剂制剂对七星瓢虫的毒性及风险评估(pp.759-769)。照片由中国科学院动物研究所张润志研究员于2022年5月19日摄于北京市平谷区黄松峪。

本期目录

本期目录