期刊信息

-

月刊(每月20日出版)

1950年创刊

主管:中国科学院

主办:中国科学院动物研究所

中国昆虫学会

国内邮发代号:2-153

国外发行代号:Q61

ISSN 0454-6296

CN 11-1832/Q

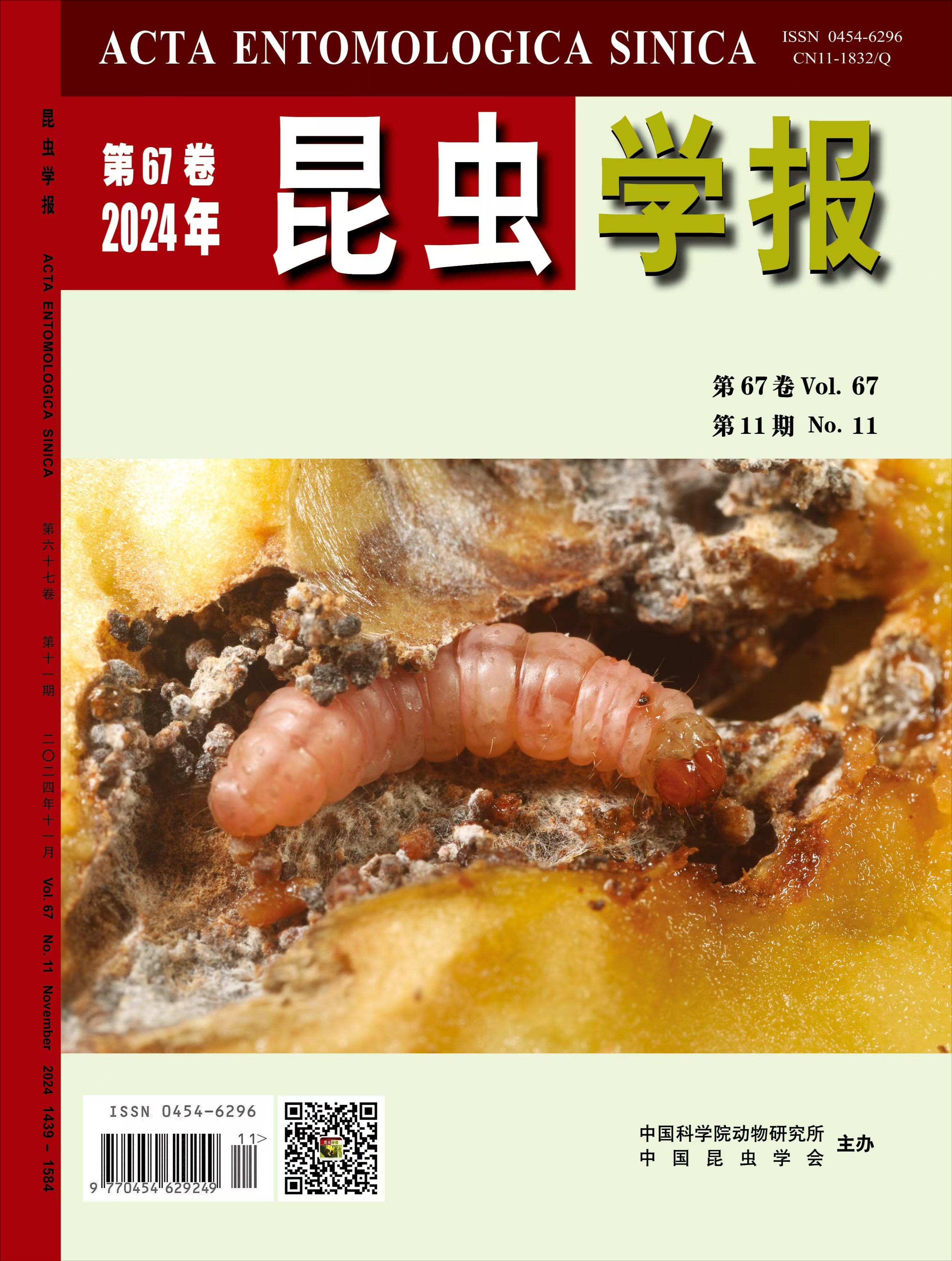

照片示取食苹果的苹果蠹蛾Cydia pomonella (鳞翅目: 卷蛾科)老熟幼虫。本期报道了高温胁迫对苹果蠹蛾在苹果与核桃寄主转换适应性的影响(pp. 1503–1514)。照片由张润志研究员(中国科学院动物研究所)于2019年8月1日摄于乌兹别克斯坦塔什干。

本期目录

本期目录